电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

从2月7号主动报名,到2月8号出征武汉。从3月28号清空病房,到3月31号返回西安,真是来也匆匆,去也匆匆。看到东航机长兑现出发时那句承诺,“待到春暖花开,我们再接你们平安回家”,看到领队巩守平书记再次用机上广播向队员们“播报”感谢的话语,看到乘坐的专机在西安咸阳国际机场平稳落地,队员们都不约而同地鼓掌。是啊,平安归来真好,家人们那颗悬着的心也终于可以放下了。当天晚上,顺利入住隔离观察的酒店,时隔近两个月之后再一次尝到地道的酸汤面,有的队友禁不住红了眼眶,是啊,家乡的味道真好,哪怕只是一顿家常便饭。

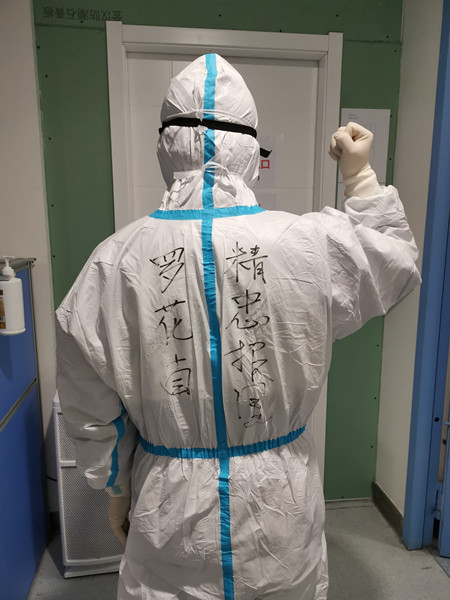

53个日日夜夜,曾经有过异常的艰难。出征武汉的当天,家人拥抱告别的现场,孩子哭喊着叫妈妈的场景,让人心痛。到达武汉的24小时内就要接管危重症患者病区,面对未知的新冠病毒我们也曾害怕。有的危重患者即便拼尽全力,也未能挽回生命,那种挫败感痛彻心扉。工作的艰难,病人的去世、患者的不解,一件件、一桩桩事情也曾压得我们喘不过气来。有时候会一个人独自抱着被子痛哭,有时候为了避免让家人担心,就报喜不报忧,有时候彻夜失眠就靠药物帮助入睡。在最初的一段时间,队员们每天早上起床的第一件事就是摸着额头反复确认,“没发烧吧,不会感染了吧”,甚至已早早地把好几盒莲花清瘟胶囊和阿里比尔都吃完。医保卡、降压药、给家人留下的家书等物件,都成了抗疫的别样纪念。

53个日日夜夜,有很多东西在变。驻地窗外的图标在变,从最初的“中国加油,武汉必胜”到后来的“逆行出征,凯旋而归”;路上的车流在变,从熙熙攘攘的几辆接送医护人员下班的大巴车到后来有更多的私家车和公交车出现;城市的商业气息在变,外卖的品种越来越丰富,开门的店铺也越来越多;队员们的生活条件在变,从最初连续吃盒饭几近奔溃,到后来吃上美味的自助餐,再到离别前吃上了武汉的特色小龙虾;过生日的队友们收到的“礼物”也在变,从最初的一瓶手消和几个苹果,一包方便面当做长寿面,到后来还能吃上一个小蛋糕。每每想起这些,我知道,热干面醒了,武汉的城市功能在重启恢复。队员们对党、对祖国的认识也在变。有的队员说在来武汉之前,“我做好一个医生的本职工作,救死扶伤就是为国家做贡献”,但是来到武汉之后,看到两个月内武汉的疫情防控取得决定性胜利,看到“一方有难,八方支援”彰显出党的坚强领导和社会主义国家的制度优势,看到那些不惧感染风险、勇于冲锋在前,为病人拼过命的党员干部,他们终于忍不住要说,“我也想成为那样的人”、“有困难,党员上,下次我也可以自豪地说,我困难,我上!”。

《我和我的祖国》是队员们在武汉期间唱得最多的一首歌。在上下夜班的班车上与队友和司机一起唱,在隔离病房内与患者一起唱,在入党宣誓的现场与同志们一起唱,在欢送仪式上与并肩战斗过的同济战友一起唱,在凯旋而归的专机上与东航的机组人员一起唱......虽然每次合唱的人不一样,但是“此生无悔入华夏,来世还当中国人”的家国情怀是一样的,“青山一道同风雨,明月何曾是两乡”的战斗情谊是相通的,“风清病退艳阳日,万物吐绿皆是春”的胜利喜悦是一致的,因为“家是最小国,国是千万家”,正如被问到驰援武汉的原因时,很多队友坚定地说,武汉的问题不解决,全国人民谁都不得安宁,所以在武汉比在家安心。是的,53个日日夜夜,所有的队员在这里经受着责任与担当的考验,经历着风险与心理的考验,经过了亲情与疫情的选择,感受着国事与家事的统一,更加明白了我和祖国的关系!

53个日日夜夜,也有很多东西没变。对我来说,援鄂和援藏一样,过的都是医院和驻地两点一线的生活,都是着统一定制的队服、集体用餐,没有娱乐活动,没有业余生活,都需要克服困难、调整自我才行,只是援藏面对的是高寒缺氧的恶劣环境,援鄂面对的是传染性极强的新冠病毒。但是即便是再艰难,队员们全力救治患者的初心仍坚如磐石,从未变过,即便是我自己在第一班次带领医疗小组接管病区,即便是初次进入隔离病房时的恐慌与不安,即便是第一次脱下隔离衣和防护服时呆若木鸡地反复回顾每一个细节,生怕有所疏忽和遗漏,即便是面对个别患者的不信任甚至质疑,救治好每一个患者,争取让他们康复出院、平安回家,就是我们觉得最幸福、最有成就感的事情。

53个日日夜夜,医患共情常让我泪流满面。领队巩守平书记冒着被感染的风险,为新冠肺炎合并脑出血的患者实施颅脑手术,患者苏醒后的第一句话却是“书记,您的身体还好吗?”;杨惠云主任给一名女性患者最“暖”的拥抱,瞬间“暖化”了她的焦虑与恐惧;在医疗队的精心治疗下,患者从抗拒治疗、甚至要求更换医疗队,转变到配合治疗,直至最后出院时满怀感激;在医疗队里全队总动员,为患者找到一部“老人机”的充电器,联系上家人后她脸上终于露出了难得的笑容;为患者送上一份生日祝福,在隔离病房内还有人记得她的生日,滋滋暖流让患者忍不住流下眼泪。在武汉这段时间,干净纯粹地治病救人,医患异常和谐的状态让我第一次觉得对患者来说,我们这么重要,这么被需要!。“我的儿子和儿媳都是医生,他们现在还在一线抗击疫情,所以我特别能理解你们的辛苦,我会好好配合治疗的”,“我出院之后想当志愿者,去帮助更多其他的人”,“我出院之后想去捐献康复者血浆,救治其他的重症患者,让爱心传递下去”,“出院之后,我想到西安交大二附院去看看你们不带口罩的美丽模样”,“你们就是我的救命恩人,谢谢你们把我从死亡线上拉回来,让我又活了一次”,双手合十、抱拳、竖起大拇指,每个治愈出院的新冠肺炎患者都会用自己的方式表达心底的那份感激,真诚而自然。是的,你不知道我们是谁,但你知道我们为了谁?为了挽救一个个患者,为了让一个个家庭重新团聚,为了战胜疫情,平安把家还........

出征武汉,倍感幸运。有好多朋友跟我说,你刚从西藏回来,又去驰援武汉,太辛苦了。其实我更想说的是感激,在人生最宝贵的青春年华,能到祖国最需要的地方去战斗,让青春在“抗疫”一线绽放绚丽之花,何其幸哉!在积极救治患者的同时,能做到130名队员的零感染,我们也是幸运的,更是医疗队严格要求、队员严格做好个人防护的结果。能在同济医院中法新城院区工作,能和国内高水平医院因抗击疫情而结缘,我们是幸运的。离别前的座谈会,跟同济医院的院领导并排而坐,聆听他们的教诲,领略同济院训“格物穷理,同舟共济”的精神内涵;和同济医院的医护人员合影留念,领取带有同济元素的纪念册和工作胸牌、纪念衫,记录过往的峥嵘岁月。“一日同济人,终身同济情”,“同济医院永远记得你们”,在C10西病区,看到队友们与同济医院的战友们相拥而泣、难舍难分,我不禁潸然泪下,因为这是一份战友情,更是一份生死情!

告别同济,依依不舍。在同济医院为医疗队举行的欢送仪式结束后,我一个人静静地看着“华中科技大学同济医院中法新城院区”几个大字,思绪万千,这是将写入我的履历,融入我骨子里的几个字。看到办公室的白板上标注的住院患者数由大到小,直至清零,看到条件简陋的值班室被收拾得整洁如初,看到用纸箱制作的鞋柜被腾空,我知道,我们要求继续战斗的申请没有被批准,我们在武汉的战斗就要结束了,就要与同济医院告别了。下楼,最后一次穿过上班时都会看到的“英雄通道”和“勇士通道”,最后再看一眼当初种下的象征友谊的紫薇树。我知道,通道终将关闭,小树也会长大,但携手抗疫,共克时艰的记忆将永存脑海,同舟共济、守望相助的友谊将长存心底!

离别武汉,也有遗憾。20年前,我在武汉求学,再次回到武汉,也是几年前的事了。“不是这场新冠肺炎,你也不得回来武汉,更不会呆这么久的”,这是武汉的一位老同学跟我说的。是的,没能拥抱母校的怀抱,没能见到武汉的老师和故友,没能感受黄鹤楼的雄壮,没能欣赏武大的樱花,多少还是有些遗憾的。更遗憾的是,不能坚持到最后撤离。我们多想和其他的战友一起并肩战斗,直至武汉的最后一个新冠肺炎患者康复出院,但是国家有国家的安排,因为复工复产和抗击疫情同等重要。待我们休整完毕后,还得回到原来的工作岗位,还有很多因为疫情不能及时就诊的患者在等我们回去医治!